Monthly Essay, 2017 Feb

나무는 느린 인간, 인간은 빠른 나무

10여 년 전부터 전국의 오래된 나무를 찍는다. 내가 찍는다기보다 나무가 내게 다가온다는 것이 더 정확하다. 어릴 적 시골 서낭당에서 본 무시무시한 나무는 아직도 내 기억에 선명하다. 그 기억이 나무를 찍게 된 이유이기도 하다.

어느 아름다운 가을날, 강원도 문막에서 천 년을 살았다는 은행나무를 보았다. 별이 가득한 밤에 그 나무를 사진기에 담았다. 날씨는 추워 하얀 입김이 나왔고, 손은 곱아 삼각대 손잡이를 돌릴 수도 없었지만, 조명을 하며 나무를 사진에 담는 순간엔 추위도 외로움도 느낄 수 없었다. 그렇게 조명을 하고 사진을 찍으며 천 년 동안 살아온 그 나무를 생각했다.

천 년이라니, 도대체 얼마나 많은 시간을 보냈으며 얼마나 많은 일을 겪었을까. 그에게 사람은 어떤 존재였을까. 그 의미가 나무에 붙어 쉴새 없이 오르내리는 개미 정도는 될까? 낮의 밝음과 밤의 어두움, 그 긴 하루의 뚜렷한 명암을 천 년을 산 나무는 어떻게 느낄까. 너무나 짧아 뿌연 회색 한가지로 섞여 보이는 것은 아닐까? 뜨거운 여름과 차가운 겨울은 또 어떨까. 그냥 미지근할까? 천 년을 마치 인간의 한평생인 백 년처럼 살면서 나무는 어떤 마음일까.

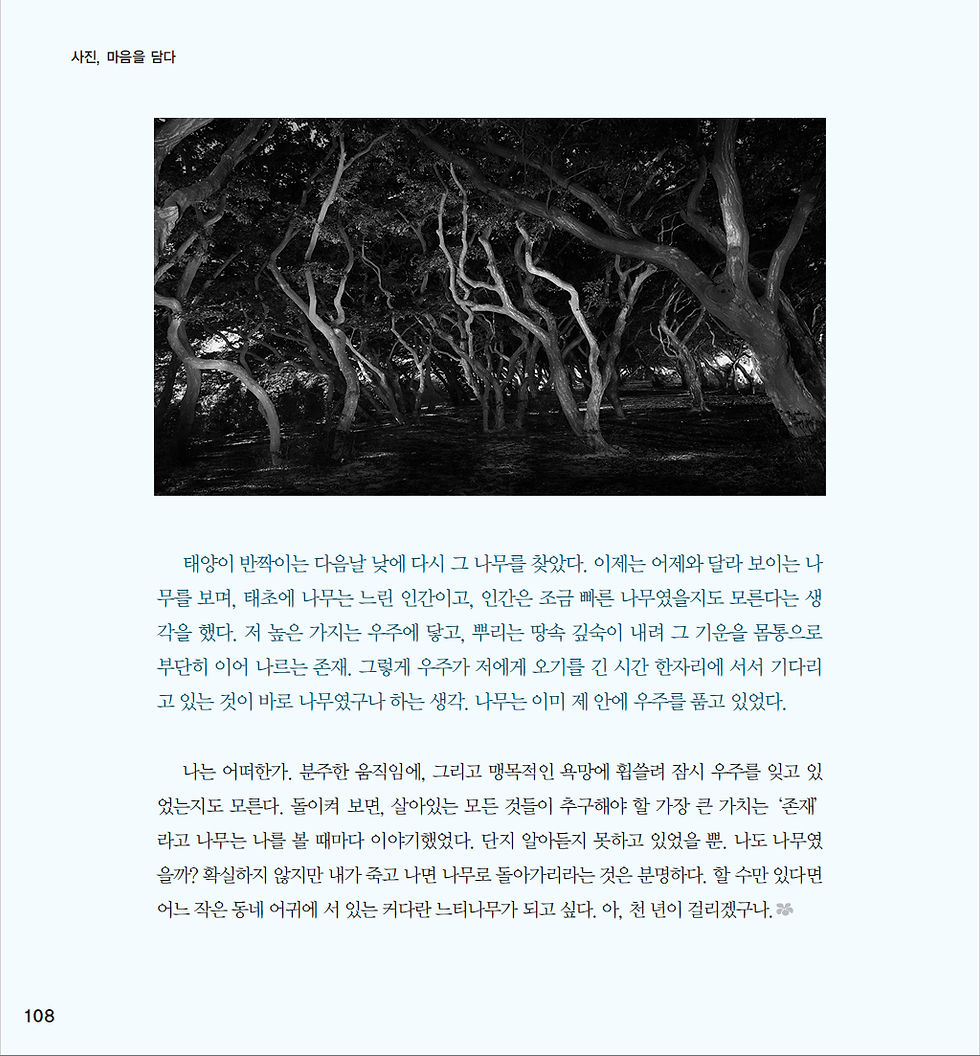

태양이 반짝이는 다음날 낮에 다시 그 나무를 찾았다. 이제는 어제와 달라 보이는 나무를 보며, 태초에 나무는 느린 인간이고, 인간은 조금 빠른 나무였을지도 모른다는 생각을 했다. 저 높은 가지는 우주에 닿고, 뿌리는 땅속 깊숙이 내려 그 기운을 몸통으로 부단히 이어 나르는 존재. 그렇게 우주가 저에게 오기를 긴 시간 한자리에 서서 기다리고 있는 것이 바로 나무였구나 하는 생각. 나무는 이미 제 안에 우주를 품고 있었다.

나는 어떠한가. 분주한 움직임에, 그리고 맹목적인 욕망에 휩쓸려 잠시 우주를 잊고 있었는지도 모른다. 돌이켜 보면, 모든 살아있는 것들이 추구해야 할 가장 큰 가치는 ‘존재’라고 나무는 나를 볼 때마다 내게 이야기했었다. 단지 내가 알아듣지 못하고 있었을 뿐. 나도 나무였을까?

확실하지 않지만 죽고 나면 나무로 돌아가리라는 것은 분명하다. 할 수만 있다면 어느 작은 동네 어귀에 서 있는 커다란 느티나무가 되고 싶다. 아, 천 년이 걸리겠구나.